想搞一场社交网络革命吗?这里是你需要了解的知识

(泡泡特约-作者:吴强)迄今为止,关于互联网的政治学,或者说互联网政治1.0,很大程度上仍然只是关注如DiMaggio 等人2001年提出的互联网的五种社会效应,包括数字鸿沟、共同体和社会资本、民主参与、组织和其他经济制度、文化参与和差异等(DiMaggio et al., 2001),冠之以“互联网政治学”仍是以政治传播为主要视角(如,醒德威克,2010)。只有在2011年的阿拉伯之春、占领华尔街运动之后,新媒体政治不再只是意味着传统政治的补充或者一种新的政治传播方式。

Web2.0正在迅速地与世界各地的政治发展实践、社会运动、骚乱与抵抗、激进主义和民粹主义潮流等等相结合,新媒体政治已经从一种成熟的政治空间、单纯的互联网政治或赛博民主(cyber democracy)发展为一种全新的政治形态,并且引发局部/地方的涨落。通过涨落本身,互联网与社会运动真正交互改变了各自,互联网政治第一次确立了自己的主体性,即互联网政治2.0,而社会运动也进入了被新媒体彻底改造后的2.0形态;并且,他们共同对传统政治如选举和政党、甚至政治动荡产生了实质性的改变。这一现象,既类似又不同于诸如1848年欧洲革命的蔓延,有着地方全球化的趋势,即所谓Glo-calization,继而引发全球性的政治震荡,即政治的巨涨落。

虽然,仍然有人继续沿用第三波民主化浪潮的经验和理论,继续用市场与民主化、开放度与稳定、以及全球化的旧有范式对此进行解释。比如Ian Bremmer (2006)出版的《J 曲线》(The J Curve),试图对传统革命和转型引发的国家的兴起与衰落的震荡模式进行解释,他的J曲线的左右高低两端分别代表因为封闭而稳定的国家和因为开放而稳定的国家,互联网作为开放的一个变量。不过,布雷默的研究尚未估计到新媒体的巨大作用,他的框架内的震荡——从封闭向开放的转型,与茉莉花革命以来的涨落幅度和频度相比,简直就是小巫见大巫,由此可见,用传统的多元政治、比较政治或者国际关系的政治经济学和地缘政治已经难以解释今天和未来人类社会所面临的新媒体革命,需要方法论上多学科的结合,对这种全新的政治形态本体进行全方位研究,才可能得出一个方法论和本体论统一的新媒体政治或者互联网政治的认识。

本文假定互联网的新媒体政治等同于社运2.0,对其作前沿性综述,主要从本体和方法两个维度对新媒体政治的冲击效应及其机制,做一个全景式的分析。结构上分为两部分,依次是新媒体革命分别对民主体制和威权体制的冲击。前者集中于新媒体政治对传统政党政治和竞争的改造,即政党社运化;后者,即第二部分,也因新媒体引发的雪崩状的政治动荡,极大模糊了传统的社会运动、城市运动和街头暴乱的界限,社运本身也面临着转型。在第二部分,还将延伸向政治涨落机制与反制的方法论,特别是AI(人工智能)领域内的神经网络研究和地理网格与新媒体结合的发展等,由此首次揭示2011年北非革命所代表的新社运2.0的爆发机制。

政党社运化:互联网改变选举和政党

至前为止,新媒体政治的主流研究仍然集中在网络如何扩大政治参与即赛博民主和新媒体对选举的影响两个维度,来探究新媒体政治的意义(如Davis, 2010; Gil de Zuniga et al., 2009; Hindman, 2008; Leung, 2009; Nielsen, 2011; Park et al., 2009; Schlozman et al., 2010;Woodly, 2008)。但是新媒体是否或者如何促进政治参与,如Zhang et al. (2010)和Baumgartner and Morris (2010)分别对美国中等规模城市和大学生的调查表明,并不明显。

然而,新媒体政治所愈益凸显的新民粹主义,却同时冲击着选举政治和非选举时期的媒体政治。如著名专栏作家弗里德曼最近也为之困惑的“人民主义”(popularism)现象:由于新媒体对政治议程和公共舆论的占领,迫使政客随时随地对新媒体和民调作出回应,但是政客们也因此感到茫然,不知道是谁在引领新媒体。瑞典学者 Larsson and Moe(2012)对瑞典2010年选举中推特用户的研究也发现,尽管高端用户(政客、记者和专栏博客等舆论领袖)影响甚大,比如说Kang(2009)证实了博客作者基于其来源和内容两个维度都具有新媒体中较高的可信度,但是推特上最显著的群体构成却主要是匿名用户。

对推特舆论这一符合“长尾”(long tail)模式的新民粹主义的迷思,显然超出了70年代以来兴起的以右翼民粹主义为代表的新民粹主义,甚至影响了对美国2008年总统大选中的新媒体的政治性质的判断,被称作推特总统的奥巴马的胜选也被归为新民粹主义的竞选策略。 而在2012年的大选中,选战双方都空前倚重社会媒体的助选效用,但是奥巴马和罗姆尼两个竞选团队的差异恰如其分地表明了双方对新媒体政治的认知差异。因为,虽然罗姆尼的竞选团队也意识到新媒体和大数据的重要性,在竞选策略上却仍然是模糊的、臆测性的和传统的,一如弗里德曼所说的人民主义迷思:他们拥有传统的媒体专家(media-savvy),却缺乏互联网专家(Internet-savvy);他们同样注意到了数据挖掘,却仍然凭传统的政治本能在做判断。而奥巴马在2008和2012的竞选,某种意义上都是充分利用社会媒体扩展了他从1990年代以来所从事的社运和社运组织,将对社交媒体用户的数据挖掘和社运式的社区动员相结合。

一方面,奥巴马的助选班子是由深谙社会性媒体的真正的Internet Savvy(互联网专家)构成,包括好莱坞的营销高手和推特CEO、和为竞选服务组建的新媒体数据挖掘小组,囊括多学科专家:统计学、模型预测、数据挖掘、数学、软件开发、一般数据分析和组织者,而且还有一支专门服务于开发社会性媒体工具的技术团队,数据挖掘的预算占了最终10亿美元募款的10%。 这支团队自己发展出了一种用于竞选团队内部交流的社交性媒体软件“NationalField”,事实证明,非常有助于内部的数据和选情沟通。 他们主要运用由志愿者、民调专家和其他竞选工作人员收集的2008年大选的电邮名录、Facebook上的用户和邮编、其他商业性数据进行大数据挖掘,针对性地募款和动员。这些大数据的75%仍是常规的人口统计数据,如性别、年龄、族群、收入、职业等信息,少量与政治偏好和消费偏好相关。

值得注意的,如Parmelee and Bichard (2010) 早先注意的2008年选举中就已崭露头角的推特,而不再是脸书,在选战中表现得更为引人注目。如选举结果揭晓后奥巴马宣布胜利并展示奥巴马夫妇拥抱照片的一条推”For more years”,在11月7日胜选当天16小时内被转发69万余次、约365万人“表示喜欢”。如Greg Elmer(2012)也从加拿大2008年选举中观察到的,相比脸书等,推特的“即时性交流和网络化”(in-the-moment communications and networking)效应显著,是具有超级即时性的传播(hyper-immediated communication),也是政治态度的即时化聚合(convention of the present),这或许是新媒体对选举政治的作用机制所在,可将选战转变为一场“社会选举”。

比如说,在具体的战术层次, 2008和2012两次美国总统大选中,外界能观察到许多实例,两党积极利用新媒体活动分子自制音频和视频节目上传、然后通过各种社交媒体和社会网络传播,这被称为新媒体时代 “政治混音”(political remix)的行动主义。两党都借用了社运善用的现代主义和后现代主义的各种艺术形式,如“拼贴、 组合、达达主义、超现实主义、情境主义”等等,更有效地向公众传送激进或者反对的信息(Lim and Kann, 2008),在利用丑闻的负面选战策略之外,找到了新媒体时代提高选战和政党竞争烈度的方法。

另一方面,他们将利用商业大数据挖掘潜在支持者与线下志愿者面对面走访相结合,创造了一个全新的基于社会媒体、数据挖掘和社区工作三者相结合的全新竞选模式,包括特别是如卡麦利基金会、ACORN等阿林斯基主义风格的社运组织,以及类似Personal Democracy Forum这样的网站,并有大量的社区志愿者按竞选总部给出的地址和名录登门拜访选民(这正是罗姆尼团队所缺乏的),而将民主党或者党派竞选社运化了,由此产生一个 类似欧洲社会民主党“新多数”(Corfe 2008)的政治冲击。结果,奥巴马的团队随时掌握每天登门拜访的数量和地理分布,据此每晚都能进行6.6万次模拟投票。新媒体用户的人群统计与民主党投票者非常接近,选民政治立场因此以新媒体用户分化的方式显现其高度极化,Abramowitz and Saunders (2008), Born (2008)和Baum and Groeling (2008)等都也从政党极化、公众极化和新媒体的极化等不同角度证实了1990年代中期以来美国政治的全面极化趋势,奥巴马因此可能是有史以来选民支持最极化的一位胜选总统,大大背离对两党竞争的传统趋中认识。而且有趣的是,这种政治极化趋势,从“极端环保主义者”戈尔自1990年代中期到2007年获得诺贝尔奖期间,与美国气候变暖议题的政治化和极化趋势相吻合(McCright and Dunlap, 2011),然而在1970年代到1990年代初期却相当罕见,体现了政党和支持者之间的团结(DiMaggio et al., 1996)。

至此,由美国总统大选选情高涨所折射出的新媒体政治下新民粹主义的迷思大致清晰起来,那就是近年来欧美政界中开始谈论的政党社运化,并以2008年美国民主党大会为标志。那次大会,奥巴马提出富有社运色彩的“CHANGE“(变革)的竞选口号,将“变革” 和“希望”这些美国20世纪社运战术大师索尔·阿林斯基的激进主义社运技巧引入美国政治版图,也构成整个选战的基调,被阿林斯基的儿子称赞为“一次成功运用阿林斯基策略”的大会,将“民主党变成了革命的平台”,政党变得社运化了,也同时被攻击或误解为新民粹主义的崛起。其中,固然不能排除成熟民主体制下政党空心化所造成的新个人魅力领袖所煽动的新民粹主义,如意大利的贝鲁斯科尼,但更重要的是社交媒体的发展和网络社会的形成对民主政党的改造:无论政党组织还是政党选举,都愈益依赖新媒体的网络化和碎片化,在党机器内化社运组织的基础上,而不是仅仅视之为外围组织(选战利用选后抛弃),重新构造政党的基层社区基础。

除了2009年后貌似政党社运化的茶党运动,相对南北战争以来美国政党的形态松散化,这一依赖社运组织的动员和政治极化的转型不啻为党组织的再造,而且可以追溯到戈尔自1990年代中期之后作为副总统和一名激进环保主义者以及2000年作为民主党候选人与小布什的大选辩论等等对环保议题的动员(McCright and Dunlap, 2011)、2003/04年选举期间民主党候选人迪恩所创造的“迪恩的空间”(Deanspace)模式——通过Web1.0的方式,即BBS、邮件组等建立网络小组和线下聚会(meetup)发展成员,平均一名成员影响十位选民态度,从而通过5000个每个2000成员的小组最终赢得一百万的初选支持(徐峰,2006;Lebkowsky, 2005) ;奥巴马2008年后发动“网根”(Netroots)的社运基础配合其健保计划(Kerber, 2012 )。在民主党依赖的众多阿林斯基主义的社运组织中,如PICO(太平洋社区组织研究所),便证明其社区组织完全可能转为政党的全国性网络(Wood 2002, 2007)。

当然,如Gasser and Gerlach (2012)所观察的,新媒体政治在北美和老欧洲的表现不同,却从相反角度证实了政党社运化趋势:在德语区的老欧洲,则越是新兴政党和草根运动,越倾向于使用社交媒体进行选战动员,尤其在非选举期间更能发挥对Web2.0媒体的创造性;相形之下,Web1.0的媒体工具如私人博客仍然为政客或主流政党所掌握。巴黎政治学院政治研究中心所组织的一个多校研究小组正在进行的一项大型研究也表明,法国的政党或政治高层对新媒体的全盘掌握能力超出各阶级或人群。这一趋势也能解释,完全基于新媒体的政党能够迅速崛起,如瑞士和德国的海盗党,后者在2011年9月在勃朗登堡州的地方选举中赢得8.9%的选票,改写了德国政治版图,几乎以Web2.0时代的Flash Mob(暴闪)的方式重演了1980年代的绿党是如何以社运化的政党挑战现有政治体系。

社会运动的转型:推特革命还是暴乱?

选举政治之外,新媒体政治的挑战及其涨落效应则更为显著,即所谓推特革命或者脸书革命所指代的政治冲击。在新兴民主和非民主国家,从2009年不成功的摩尔多瓦的推特革命到伊朗的绿色革命,犹在对推特革命的普遍怀疑中,短短两年后推特革命就发展为2011年北非的茉莉花革命,新媒体的发展让政治革命几乎唾手可得;而在民主国家,同年9月开始的占领华尔街运动,为茉莉花革命所影响,却改变了传统的社会运动样式,同样带来了对民主政治的巨大冲击。若将推特革命的机制再行激进化,我们则能观察到一个一般化的“城市造反运动” (Harvey, 2012),如2005年以来的巴黎烧车和2011年的伦敦骚乱,和一个小型化的城市恐怖主义,后者以基地组织为代表同样遍布全球,尤其在阿富汗、伊拉克等地引发了对这一新型反抗样式的反制创新。所以,对新媒体政治引发的全球性政治涨落的分析,可分为三部分,包括新媒体对社运的影响、革命机制及其反制技术的发展。

美国著名政治传播学者Lance Bennett (2003)曾经总结,互联网时代的社运可能更为脆弱,在协调、控制和承诺方面会遇到麻烦,因为数字媒体对行动主义存在若干方面的改变:1)网络结构更松散;2)削弱地方活动分子与运动总体的认同感;3)降低意识形态对个人的运动卷入的影响;4)削弱那些有限、资源丰富、持久的地方和全国性社运组织的重要性;5)增加运动内资源贫乏组织的优势;6)促进那些永久性运动(如反全球化或环保运动)的创新以适应目标的快速转换;7)将面对面的展示行动与虚拟行动相结合。

Bennett对社运在互联网时代的担心,与社运理论大师Castells(1983)曾经就社运本身是否能够担当社会变迁动力的怀疑一样,更多反映了Web 1.0时代的一个社运转型期的不确定。直到2010年,著名互联网专家Evgeny Morozov 在《网络妄想》(The Net Delusion),也强调传统政治变革要素的重要性。不过,针对这种不确定性,查尔斯·蒂利曾经预测因为交流成本的降低,可能发生更高频次的行动、且群聚到相同目标,抗争剧目也不再依赖地方性、物理性的展现,而出现更多的虚拟方式(Tilly 2003)。在Gladwell 和Morozov所本的不成功的摩尔多瓦和伊朗革命之后,2010年底在突尼斯然后席卷整个中东的茉莉花革命、Web2.0时代的社运型态发展逐渐印证Bennett(2012)后来总结的“抗争政治的个人化”即“联结行动”(connective action)而非传统意义上集体行动(collective action)对社运的革命性意义,因为个人化抗争的结果反而促进了更大规模的群聚性行动的发生。

因此,以Facebook、Twitter、Youtube等为代表的Web 2.0社交性媒体的出现、成长和全球范围内的普及性应用,带来了社会运动的结构性和革命性变化。推特革命所展现的新的革命样式,跟第三波民主化浪潮中存在的社会革命普遍滞后于政治革命的问题有着极大的不同:互联网的发展先行改变并形成新的社会革命。这种“即时会聚-雪崩/骚乱”的社运形态的具有两方面深远影响,一是城市运动为之转型,推特革命其革命2.0的意义与互联网对城市的改造即城市2.0有着更为直接的关联,而不论是对民主政治还是威权政治的冲击,即在非民主国家的推特革命和在成熟民主的社会运动或者街头暴乱等都以几乎相似的城市革命的形态出现;二是更多研究学科开始介入其中,包括出于反制新媒体政治涨落效应的应用研究,如因应反恐需要而开拓的新方法和视角。

一方面,首先,变化在于,如Nadia Idle 和Alex Nunns (2011)作为见证人对开罗解放广场的推特记录,埃及著名互联网活动家、茉莉花革命期间Google公司中东和北非部门市场部主管Wael Ghonim(2012)据此所总结的Web 2.0时代所意味的革命2.0,已经大大超出纳赛尔革命的意义,新媒体能够直接为公民赋权、掌握新的权力。这些并非夸大的研究也与独立权威机构如《外交事务》杂志整理编撰的“The New Arab Revolt” 报告相互印证。Web2.0的交流技术极大降低了政治革命的组织、资源和动员的门槛,推特和脸书等具有的“即时化聚合效应” 使得只要少数业余活动分子就可能组织起大规模街头聚集和示威,其烈度超越结构类似但政治诉求远为温和的1980年代以来的新社会运动。

其次,在新媒体的促进、传播和协同演化下,一个以社会运动为主体的、其他各种抗争形态甚至阶级战争都卷入其中,形成了一个Harvey所称的城市革命的高潮态势。因此,也是更引人注目的发展,新媒体被纳入或者说相互影响着最新的城市反抗运动,或如美国左派理论家戴维·哈维(Harvey 2012)所倡导的“城市革命”。与解放广场的大规模示威动员一样,最新的城市革命,如占领华尔街运动所代表的新大多数对公司(华尔街)对政治和社会的绑架的抵制,也归功于新媒体,只要少数一个小型、松散团体就能够在世界范围内掀起一场占领运动,或者引发一场伦敦式的街头骚乱。因为新媒体,阶级战争在后冷战、全球化的时代复活了,新媒体政治紧密地与另一种人民力量(即1986年和2001年的菲律宾的人民力量行动)——如巴西的反抗公民权(insurgent citizenship),建立起了新的联系,从而对所有民主国家和非民主国家都具有了一种普世性的挑战。

另一方面,旧有的对革命的规范认识妨碍了我们对推特革命的认知,需要拓宽研究视野、多学科方法、更多运用数据分析来分析互联网或新媒体政治的革命性(Wright 2012)。比如,相对保守的观点,如Malcolm Gladwell在当年10月号的《纽约客》杂志上的撰文,同样指向互联网革命的核心——行动主义,他认为传统革命的行动主义依赖的是强关系,而无论Web1.0还是Web2.0只能满足弱关系的建构,若遭遇强威权的控制,这种弱关系无法形成革命所需的行动主义,即“革命无法’推’动”( the revolution will not be tweeted)。早期对互联网网络效应的观察,也大多倾向于现实的社会网络对网上交流和关系的形成起到重要作用。

但是,从Web2.0引致的网络效应和行动主义却可能同时促进面对面的线下交流和非面对面的动员战术,引发大规模线上传播和线下聚集,即政治涨落。这一相对于现实社会网络的改变,可能才是新媒体政治的社会结构化基础,即对社会的改变或者说社会革命的先行。目前的研究文献分别集中在对社会网络与计算机网络的交流模式、个体表达与集体行动的关系、监控与反制等三个主要方面,对即时性交流与网络效应的技术性解释。

小世界网络

Nadler and Shestowsky (2006)发现即使不存在事先的关系(网络, prior relationship),互联网1.0时代通过电子邮件的非同步交流,在陌生人之间仍然能够至少通过交换个人信息建立起互信然后相互讨论,而不必依赖面对面的交流,尽管远程的电话交流也有助于此过程,这也符合笔者早年对中国天涯论坛关天茶舍网下交往的观察(Wu, 2008)。Noam Ebner等人(Ebner et al., 2009; Bhappu, 2009)的实验和观察也证明了电邮对远距离协商关系的培养和建立。

不过,Facebook和 MySpace等社交媒体的出现,加速改变了Rheingold(1993)所说的虚拟共同体(Virtual Community)意义上的社会网络,因为在这些社交媒体的使用中,每个用户都同时将自己在现实社会中的社会网络带进虚拟共空间。由此,早年争论的事先的社会网络在Web2.0的发展下似乎自动失去了意义,Facebook或MySpace的讨论交流则能够创造分享的意义和归属感,发展出安德森意义上的想象共同体(Goodings 2009);而且,相比其他形式,美国皮尤民调2011年的研究证实Facebook和推特用户是所有互联网用户群中最为活跃的、行动主义最积极的群体。

进而,对推特的深入研究发现,社会(社交性)媒体并非简单意义上的社会网络,而是一个“稀疏的隐藏网络”,即包括线下和通过讨论形成的朋友网络(friends)将信息传播近乎无限放大,而相反,只是因跟随者关系(followers and followees)的传播则会出现饱和(Huberman et al., 2009)。这种朋友/跟随者或短程/长程关系的存在与效应,便是复杂网络的幂律(power law)的体现。进而,当推特的社交网络被视为“小世界网络”(small-world network)时,加州理工的Olfati-Saber发现,推特上能够因此形成超级快速的共识(Ultrafast consensus),跟Watts and Strogatz(1998)最初提出的现实社会的小世界网络现象一致。Lawless(2012)对推特和脸书的帖子的研究也证实,近一半的推(Tweets)都有着明确的政治立场;Tække (2011)对这一与现实社会发生强烈的结构耦合(structural coupling)的共同体得出结论,推特作为媒介化的交流(mediated communication)所具有的转译功能最终将异质化的观点通过每一条推均质化了,即快速共识,即前述的政治极化的新媒体基础。

对小世界网络(多集中在无标度网络)的研究因而也是新媒体网络化研究的重点,比如Kleinberg团队对Facebook上的信息扩散研究发现,朋友分属不同小组的脸书用户比朋友都属一个小组的用户在脸书上更活跃、停留时间更长;没有直接脸书朋友关系的用户更容易加入信息的邀请界面,比如某个朋友邀请或者行动号召(Ugander et al., 2012)。类似的,清华大学计算机学者楼天城等(Lou et al., 2013)最新的研究再度证实推特传播的长尾模式:意见领袖或高级用户在特定的共同体内影响巨大,但是,为数约1%的用户,他们联结着推特传播结构上的“结构洞”(即Burt 意义上的structural hole),对不同共同体之间也即推特整体网络上的扩散起到关键作用。

这些发现从不同角度回答了弗里德曼的“人民主义迷思”,少数的处于“结构洞”边缘的匿名用户,也即新社会运动意义上的“稀疏的隐匿网络,因其对新媒体传播的快速共识形成的贡献,可能真正左右着社运的涨落,即大规模参与性的行动主义。在茉莉花革命前的阿拉伯世界,这种脸书内异质群组的扩散机制,显然也能够解释新媒体引致的政治变化,即公民活跃的网络参与所带来的对自由和社会改变的感受 (Wheeler and Mintz, 2012:279-80) 。Luengo对欧洲20国的媒体依赖与政治行动主义关系的观察也表明,除了两个国家(卢森堡和葡萄牙),无论东、西欧或者南欧的差别,欧洲公民对互联网的依赖度越高,他们的非选举政治行动主义便越强。而新媒体对互联网暴露的粘性加强显然有助于这一政治行动主义。

个人化行动主义与雪崩效应

关键的,是新媒体下“个人化联结”行动通过前述“即时性传播和网络化”如何扩散成为大规模的街头行动?在前述政党社运化潮流中,这种个人化行动主义结合大规模扩散支持了政党社运化的转型。而在各种形态的推特革命中,常常是由少数活动分子基于新媒体的新活动主义(activism)、经由互联网的社会网络扩散成暴乱形态的城市运动。也就是Lim and Kann (2008)提出的,“从‘面对面’到‘无面人’的战术”(from “face-to-face” to “faceless” tactics)发展,即少数活动分子线上发动抗议,然后与线下大规模行动相协调。从这个角度,茉莉花革命、伦敦骚乱、和占领华尔街,都有着高度的相似性,几乎都是这种“个人化联结”的“无面人战术”的翻版。

例如,茉莉花革命的转折点,2011年 2月18日的解放(塔希尔)广场,经由社交媒体组成的五、六个相互物理隔离的十人小组所组成的“小世界网络”,采取密切协同的街头行动,引发超过十万人的聚集和示威,最终导致执政40余年的穆巴拉克政权的倒台和阿拉伯世界的连锁反应。在美国,受开罗塔希尔广场运动的启发,一伙来自各国的艺术家、作家、社运活动分子和极客(Geek),约30人,在华尔街和百老汇附近的海狸街16号4层楼的一处艺术家聚会的空间,从2011年的4月起通过加拿大的Yes 杂志和新媒体逐渐发动了一系列小规模的抗议和号召,在2011年9月17日之后形成了谁也没有预料到的一场“无领导的”(leaderless)大规模占领行动。

如何理解这一基于新媒体社会网络化所改变的社会共识和社会动员机制?Biz Stone在大西洋月刊(10/2010)上所强调的新行动主义或许是重点,但是如果革命真的能够被“推”出而非Gladwell所说的“小变化”(small change),显然还依赖扩散机制本身,就像前面几个实例中,总是小规模的面对面交流混合着令人惊讶的新媒体扩散,即小群体的“政治混音”模式,其中最低数量的面对面交流与最大效果的扩散似乎是相互依赖的。经济学家Stephen Morris(2000)最初提出扩散/传染的网络问题,得出结论,传染的最大化发生在地方互动充分一致且网络友邻处于低增长的时候,吻合前述推特信息主要依赖朋友关系传播而最大化的观察(Huberman et al., 2009)。Galeotti (2010)等人进一步扩展,指出在网络博弈(network game)中,其均衡(非单调均衡)在行动者对网络(友邻)知识不完备的条件下仍然可能存在。换言之,少数活动分子的随机性网络行动,完全可能引致整个社会网络的动态变化,而不再完全依赖面对面的交流和网络即传统的社运组织形态。

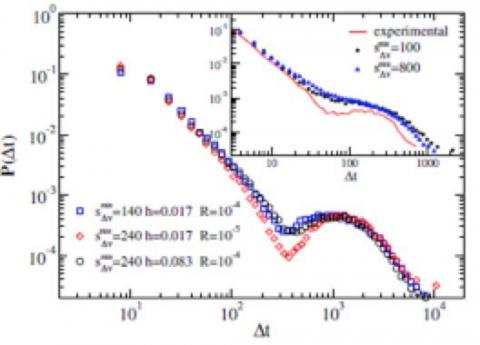

而神经科学尤其是社会神经学(social neuroscience)领域内的进展颇为引人注目。 从Bak et al. (1987)提出自组织临界说(SOC, self-organized criticality)以来,人们注意到在地震(Gutenberg and Richter, 1956)、森林大火(Malamud et al., 1998)和核链式反应(Harris, 1989)中也存在类似现象。Paczuski et al.(1996)将这些现象归为符合幂律的雪崩(avalanche)。美国国立精神卫生研究所的Plenz团队对大脑神经单元的研究,从网络角度(而非Bak的沙堆相变)也证实了神经网络的自组织临界变化,即神经网络的雪崩现象(neuronal avalanche)。而且,电网崩溃、交通和物流系统的堵塞等等也可归为类似的网络雪崩。西班牙的Eguíluz 团队(Eguiluz et al., 2005)则将脑神经网络与社会复杂性相比,认为互联网、计算机网络、电网、道路网等都与神经网络相类,都有大量互动个体或者10的9次方以上的神经元并交换信息,即“无标度网络”(scale-free network)。这为我们引用神经科学的成功进入网络政治或者社会神经科学(social neuroscience),打开了通路。

例如,围绕大脑神经细胞的雪崩放电效应,Plenz团队通过研究白鼠的皮质神经,通过60个电极阵列,能够发现神经雪崩模式:每小时能引发数次雪崩;单个电极总能在迟滞一定时间后传导到另一电极;雪崩规模分布服从幂律,指数为-2/3,单调递减;雪崩持续分布也服从幂律,指数为-2.0。(Begg and Plenz, 2003, 2004)。而雪崩发生在反复刺激与抑制的等待时间中,每个神经元都面临上升或下降的选择(抗争或顺从),由单个神经元的开关式选择触发,发生连续多次小型雪崩,最后演成大规模雪崩,即刺激与抑制的微妙平衡点,即自组织临界点有赖于联结的程度,能够足以确保足够的同步化和有效的信息的网络传播,避免网络的饱和(一次只激活一个单位)(Pasquale et al., 2008)。实际观察中,Plenz团队发现是由100个小型网络、神经元数目N等于16000个神经元时形成同意点(best agreement),这16000个神经元或Plenz同时记录的64000个神经元,便可视为自组织的“临界多数”(critical mass),他们集体地“暂时与上升阶段相关”(起义),而在较为稳定的下降阶段则是记忆被反复抹掉的等待过程(控制)。(Plenz et al., 2012)

简而言之,Plenz团队的观察,几乎能够模拟以上各种新媒体政治形态,比如茉莉花革命中的占领塔希尔广场、占领华尔街行动、或者伦敦骚乱,当中出现的雪崩效应:由个人间混合着面对面交流和线上交流所组成的小规模双重网络的自发行动,通过社会媒体对反对讯息的传播而引致大规模的集体抗议行动。社会运动正在经历着上世纪70年代以来新社会运动出现之后最为深刻的转型,仿佛回到了1968,社运、革命或者骚乱之间的界限空前模糊。无论城市运动还是骚乱,甚至政党的社运化如前述大选中的“政治混音”,都可视为小规模甚至简化到一个人的个人化联结行动通过新媒体和社会网络卷入“临界多数”然后引发雪崩,抗议行动的雪崩效应构成政治涨落的主要机制。而雪崩到来前或者说新媒体政治的“等待时间”过程,是一个学习的过程、网络深化的过程,也是记忆不断被抹杀、受抑制的过程,然后在自组织临界点到来后的无数小规模雪崩叠加而最终形成大规模雪崩。

监控与反制

如前述政党社运化趋势所暗示的,面临新媒体政治的挑战,传统政治体系对新媒体的兼容正在导致自身形态的变化,源于新媒体的政治涨落因而被放大。例如前述选战中的“政治混音”。在占领华尔街运动期间,美国政圈内也一直有着耳语,民主党高层与街头运动的发起人之间保持着密切联系,以此牵制华尔街、护送其全民健保计划上垒。社会运动和政党先后积极利用新媒体并改造自身,但是,传统政治体系中的另一个重要角色——政府或行政当局对新媒体政治涨落的控制,却是很容易被忽视的。

从1997年开始的墨西哥查巴斯塔农民运动——这个被卡斯特尔称作最早的网络游击战——以来,新媒体政治复合着各种古老、经典、左派和激进主义的社会运动、城市反抗乃至发生在巴勒斯坦、伊拉克和阿富汗的新型“城市游击战”。不可避免的,在对抗中产生的新媒体政治从一开始就刺激着它所对抗的对手演化出各种各样的新型反制手段。作为新涨落的平衡力量,政府的角色可以分为监控和反制,分别对应着新媒体网络的“等待”与“雪崩”两个阶段。相对于Web2.0的新媒体,这种全新的镇压模式也被称作“镇压2.0”(political repression 2.0)。

一方面,Web1.0时代,FBI就积极对聊天室进行监控、收集情报、甚至“钓鱼执法”;但随着社交网站的发展,从2009年开始,FBI 对社会媒体大力投入进行数据挖掘,寻找其中的关系网络和可疑信息,用以打击犯罪,对社交媒体产生的海量数据进行数据挖掘成为目前各国政府的主要监控手段。例如,新泽西Devils and Gatorade公司专门开发对Google+, Facebook, LinkedIn和Twitter等社交媒体进行监听和数据挖掘的系统;中科院计算所超级计算中心于2002年启动的天玑舆情信息系统,就是以微博等社交媒体为重点,成为中国最大的新媒体舆情监控系统(翟立东等,2010)。但是,互联网匿名用户和小规模网络的雪崩效应很大程度上可能超出了这种监控和挖掘能力,迫使各国政府不得不同时依赖国家暴力所拥有的空间控制优势。

所以,另一方面,值得注意的发展是基于地理信息系统(GIS) 发展出的网格理论和应用。虽然自1990年代以来,GIS可能被滥用的问题便屡受国际学术界批评(Schuurman 2000),但在新媒体时代GIS也开始被重新理解为一种社会媒体(Sui, 2011)。在2010年海地地震、2011年日本地震和2011北美伊蕾娜飓风(Hurricane Irene)中,GIS和新媒体的结合在民间应对灾后救援与重建中发挥了出乎意料的作用,在英荷石油(BP Deepwater Horizon)墨西哥湾原油泄露后公民参与的基于Google和GIS进行的自发灾情监测其精确性和实时性并不比权威机构差。

特别是空间诱导(spatial abduction)理论,源于2009年美国一小群青年研究者在军方资助下所展开的对巴格达的反恐研究(Shakarian, Subrahmanian, and Sapino, 2009),他们编写并运用SCARE软件(Spatio-Cutural Abductive Reasoning Engine),通过结合GIS(地理信息系统)和网络关系分析对恐怖分子的活动和位置尤其是高价值目标进行分类、追踪和定位,为反恐提供依据。在中国,自2002年10月启动、2005年12月正式挂牌的中国网格计算中心(CNGrid),从2004年起在上海长宁区和北京朝阳区等七个区、市开始社会网格化管理的试点,都以GIS的社会应用为中心,服务于社会控制导向的“社会管理创新”。日常监控中,基于GIS的网格计算结合对新媒体的数据挖掘,可用来侦测新媒体政治所依赖的“双重网络”,即对公民的面对面交流和线上交流都必须的地理空间进行网格划分、精确定位和可视化处理,相对于雪崩发生的“等待时间分布”进行“地理分布”的模拟和计算,抑制甚至“定点清除”引发“雪崩”的个人和小型网络,利用国家威权手段对地理空间的控制来反制赛博空间,防范微小型“雪崩”积累并演化成不可控的大型雪崩。

展望:Web 3.0与神经政治学

至此,当我们检视2009年在伊朗发生的推特革命,能够发现它的不成功并非因为推特的失败,而是反对派仍然主要依靠传统手段,推特和脸书等社交媒体很大程度上只是为在伊朗境外的用户所使用,也就是说,新媒体上的线上网络尚未发展到临界多数的程度。而在最新的叙利亚内战中,镇压技术已经从埃及革命时期的断网发展断开防火墙、彻底开放社交媒体以利收集反对派的信息和网络,如上文所说,对新媒体的监控和数据挖掘也可能使得新媒体更便于威权主义的统治。

尽管如此,随着智能手机的迅速普及,各种新的基于智能手机的社交媒体如Whatsapp和类似中国腾讯公司的微信等等新媒体在手机上的迅速大规模应用,将每个个人的双重网络的发展变得更加灵活和跨界。特别的,因为这些新的基于3G或4G社交媒体,如微信,具有强大的语音、结社和寻找陌生人的功能,极大地模糊了面对面交流和线上交流然后双重网络的区别,模糊了长程和短程关系,也模糊了地理空间和赛博空间的区别,因而可能形成下一次互联网革命即Web 3.0的基础,从而可能在微观层次上就解决了网络饱和的问题,随时引发一场小规模雪崩,然后革命。

而探究这一新革命的微观基础,比如个人化行动的认知的神经基础,社会神经学的发展对新媒体政治的深化仍有极大助益。自瑞典的Eriksson 团队1998年发现成人大脑海马区神经细胞生长现象以来,社会神经科学的研究近年来从多方面证实,社会交往会影响或者促进大脑神经生长,进而还会改变人的行为模式。比如老年妇女的邻里交往关系对早老痴呆的治疗和认知改善有着重要作用(Crooks et al., 2008);Mak and Weiss (2010)的研究发现父亲在抚养婴儿期间大脑神经回路会发生变化,嗅球和海马区都会生长出新的神经元;而成年人嗅觉神经细胞的生长利于两性交往关系的认知和稳定等社会行为(Feierstein 2012);耶鲁大学的Kaffman团队发现青春期的神经生长会影响成年期的社会交往能力(Kaffman et al., 2011);牛津的Sallet团队的研究结果更为振奋,他们发现猕猴的社会网络规模甚至能影响其大脑的规模 (J. Sallet et al., 2011) 。

这些研究,尽管刚刚开始涉及神经网络和社会网络的相互影响,但强烈暗示着新媒体所发展的社会交往模式可能改变人类个体的大脑本身,然后再影响其社会行为且伴随终身。这为本文强调之新媒体政治增加了神经认识论基础。神经政治学的雏形俨然正在形成,新媒体政治可能转化为神经政治学,尝试编制、模拟和训练基于新媒体交流的具体的网络化过程,依赖基于大量数据的模拟和演化,计算和再现出新媒体政治的巨涨落,来预测新的城市革命爆发的模式与可能。例如,欧盟2012年开始的“人类大脑计划”(Human Brain Project),投资10亿欧元建立一个超级计算中心,试图模拟人脑的近千亿个神经元以及100万亿个神经联结进行计算,不仅可以帮助人类发展神经计算科学,更可直接求解新媒体网络所产生的社会智能问题。这意味着,社会运动、城市造反、革命或者政党竞争和选战第一次具有了共通的政治传播基础和自我改造机制。而革命,也因此有了全新的定义,因为基于新媒体的个人化联结、即时化聚合、及其雪崩效应,新媒体政治对无论民主或威权政权都能带来巨涨落的政治冲击,而个人通过新媒体在工业革命之后似乎第一次获得了前所未有的革命自主性。

(原载《中国社会科学(内部版)》)

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.4px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 12.0px Helvetica}

span.s4 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

ol.ol1 {list-style-type: decimal}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 12.0px Helvetica}

span.s4 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

ol.ol1 {list-style-type: decimal}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 12.0px Helvetica}

span.s4 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

ol.ol1 {list-style-type: decimal}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 24.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 24.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}

li.li3 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 12.0px Helvetica}

span.s4 {font: 12.0px Times; font-kerning: none}

span.s5 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

ol.ol1 {list-style-type: cjk-ideographic}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 24.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 24.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-indent: 35.5px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 9.3px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s3 {font: 12.0px 'Times New Roman'; font-kerning: none}

span.s4 {font: 12.0px Helvetica}

ol.ol1 {list-style-type: cjk-ideographic}

评论

StevElug (未验证)

星期五, 05/31/2019 - 00:36

永久连接

Antabuse Over The Counter Generic Stevprople

Brand Viagra 100mg Cheap Prices <a href=http://cheapcial40mg.com>cialis 40 mg</a> Cialis 20 Mg Vademecum

冒个泡吧!